横浜市の山下公園の海岸に係留及び展示してある日本郵船の氷川丸。内部見学も行っているということで足を運んでみました。

氷川丸は日本郵船が1930年にシアトル航路用に建造した貨客船です。1920年ごろより、欧米が投入した大型船に対抗して、日本も優秀船を建造しようとの声が一気に高まり、当時の最新鋭の船として竣工しました。その内部は、戦前の洋風モダンな内装で、映画「タイタニック」を連想させる雰囲気でした。

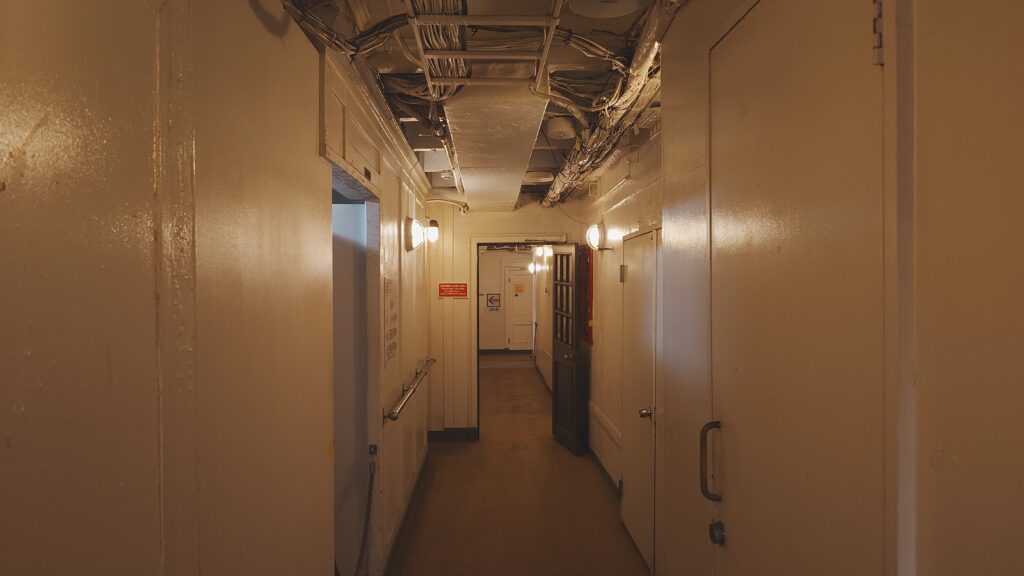

客室が並ぶ廊下。

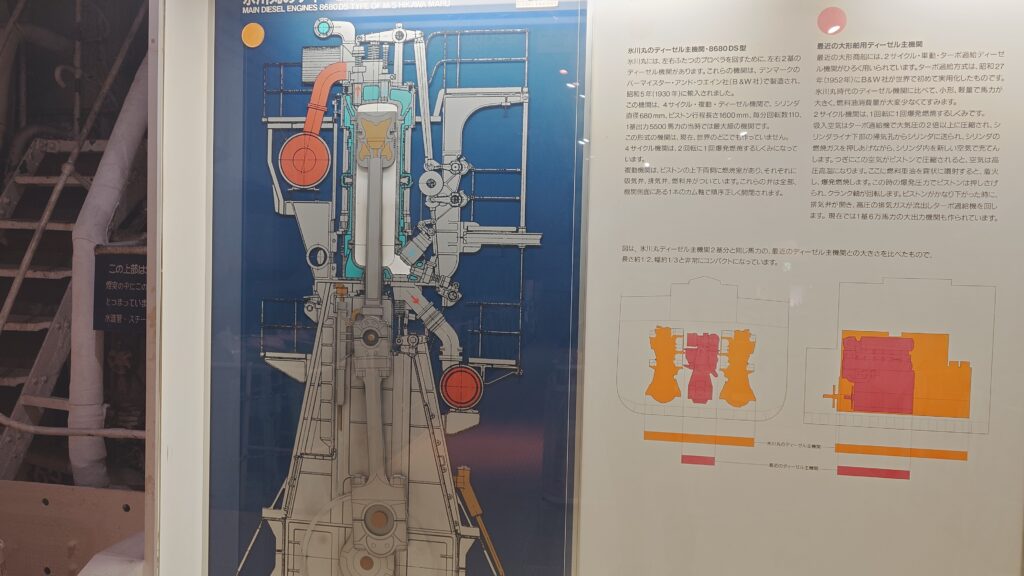

順路を進んでいくと、氷川丸の機関室も見学することができた。

氷川丸は船尾にプロペラが2個装備されているため、機関室の右舷と左舷にディーゼル機関が立ち並んでいました。

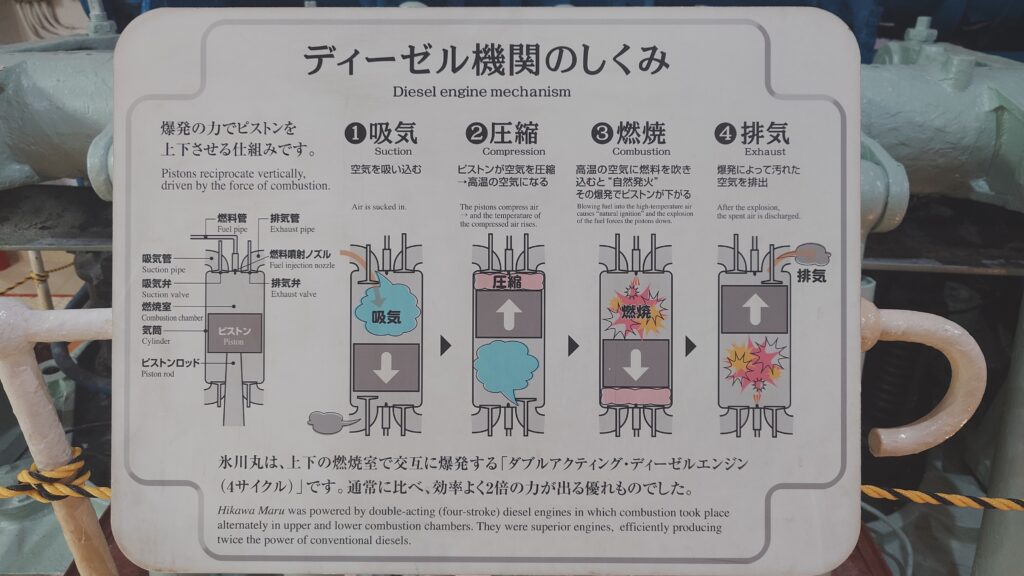

そもそもディーゼル機関とは、一般のカルノーサイクルとは異なり、シリンダー内で押し上げられ高圧高温となった空気に燃料重油を霧状に噴射し、その爆発の力でピストンを押し下げ、クランクの回転に変換し、船のスクリューを回すといった仕組み。

最近の大型船舶に用いられるディーゼル機関は小型に設計できる2サイクルのものが主流ですが、当時の氷川丸は4サイクル(ピストンが2往復する度に一回燃焼する)を採用している。

しかし、氷川丸の4サイクル機関は少し工夫が施されていました。ピストンの上部だけを見ると吸気、圧縮、膨張、排気の4サイクルですがピストン下部でもその往復に応じて、吸気、圧縮、膨張、排気の4サイクルを同時に行えるという設計でした。これを「ダブルアクティング・ディーゼルエンジン」とよび、通常に比べ、効率よく2倍の動力が発生するという優れものでした。

ここで少し私からのちょっとした問題です。この4サイクルのダブルアクティング・ディーゼルエンジンが一般の自動車に採用されなかった理由はなんでしょうか。

私の考えではありますが、おそらく答えは軽量化、配置できるスペース、それから排気量の問題でしょう。自動車は船に比べて重量が重くなればなるほど燃料消費率の悪化が顕著に現れやすい乗り物なのでしょう。それから一般の自動車は大型船舶に比べて搭載できる内燃機関の大きさに限りがあるのは、一目瞭然です。さらに、自動車の排ガス規制はかなり昔から厳しく設定されており、通常2.0ℓの自動車用ガソリンエンジンが上記のダブルアクティング・ディーゼルエンジンに置き換えられた場合、4サイクル中に4.0ℓの排気量になってしまうため等、様々なことが検討され採用されなかったという経緯が予想できました。

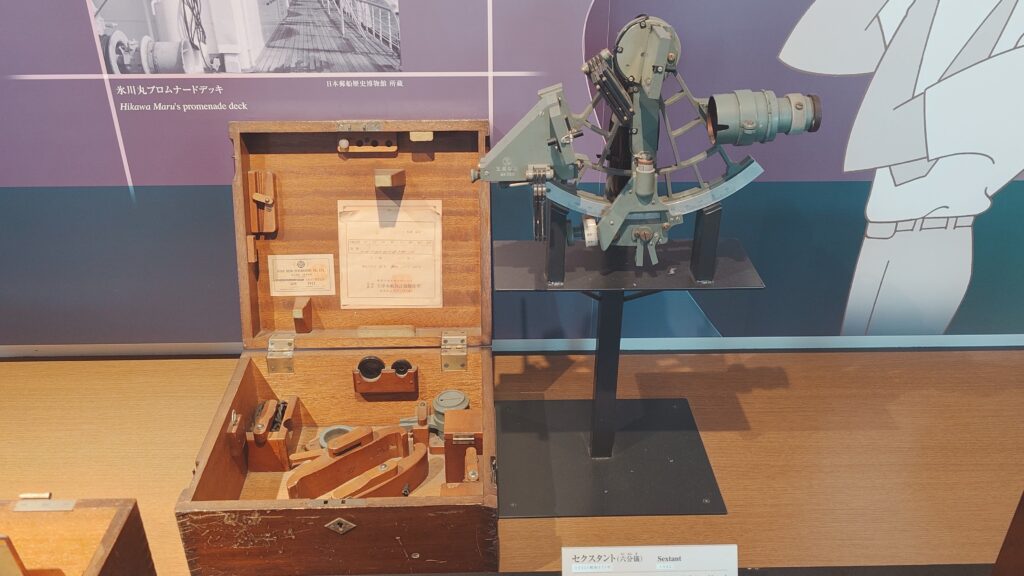

最後に氷川丸の航行中に使用された様々な器具の展示の中で、「六分儀」を紹介して終わりたいと思います。

六分儀。通称セクスタントと呼ばれるこの器具は、船の航行中に太陽や星の位置、高度を測定し、自分の位置を測位するために用いられた器具です。現在はGPS等で簡単に測位できそうですが当時はこのようにアナログに測位していたんですね。

ちなみにGPSは地表から高度20.000kmの高さに位置する衛星で、6つの軌道上に4つずつ周回しています。地表では最低4つの衛星からの受信で位置を測位できるそうです。最近航空無線通信士の資格を勉強しており参考書に書いてありました。

六分儀は私達が生きるうえでの教訓とも捉えることができました。私たちは時々、自分はどこにいるのかどこに行ってどんなふうになりたいのか、迷う時が良くあります。自分に問いかけても答えが出ないときは六分儀のように周りにいる人に問いかけてみてはいかがでしょうか。ポイントはおそらく、太陽や星のように輝いてる人に問いかけないと自分を照らしてくれないということでしょうか。

しかし、「人は人、自分は自分」という考え方も大切であるとも私は思います。

コメント